今号、第1面では、議会会派の再編、議長および副議長選挙の結果および議会ポストについてリポートしました。4月21日投開票の新発田市議選の結果は定数が27から25に減ったうえ、ベテラン議員の多くが勇退し、新人の立候補が7人、元職の立候補がひとり、落選者は新人2人という選挙でした。

この結果、保守系の市議会第2会派「市民クラブ」は小川徹議員・中村功議員の2人のみとなり、小川議員は新たに結成された保守系の市議会第1会派「令和会」に吸収され、中村功議員は中間派閥の「つなぐ会」に加入しました。民主系会派の「民主クラブ」の勢力は4人と変わりませんが、名称を「共道しばた」に改称しました。

議長には引き続き比企広正議員が、副議長には新たに公明党の渡邊喜夫議員が選ばれました。二階堂市長系の「令和会」の11人に併せ、公明党2人で13人、過半数を握ったため、革新系との合従連衡は必要なくなったのです。議会ポストも公明党の副議長を除いて「令和会」が独占しました。また、監査役も「令和会」の湯浅佐太郎氏が就任する予定です。

第2面では、華々しい活躍が続く「新発田科学技術ネットワーク」の主催する「新発田ロボコン教室」をリポートしました。自主性を尊重することにより、応用力のある子どもたちが育っています。ただし、運営資金は寄付金のみとのこと、民間のさらなる寄付と行政の支援が必要です。

3面では、清田政策監が農政・観光・商業の枠を超えて取り組んでいる「新発田産米(コシヒカリ)オーナー制度」についてです。初オーナーとして5月25日に台湾からの一行が来日し、菅谷のほ場で田植え体験をしていきました。観光のインバウンドと物産のアウトバウンドを同時に行おうという試みですが、長年にわたる台湾との交流が新企画を下支えしています。

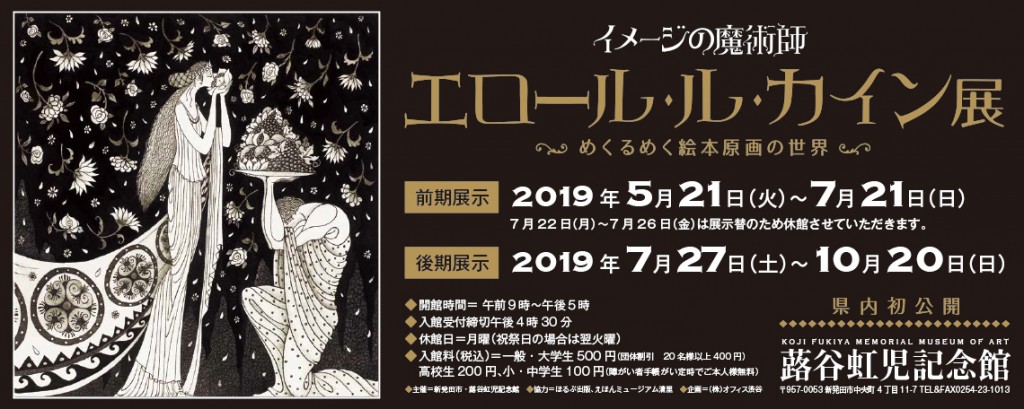

4面では蕗谷虹児記念館での展覧会「ェロール ル カイン展」および陽だまり苑の「ピュア・オレンジ」の告知を併せて掲載いたしました。